製品・サービス

トピックス

公開日:2025.08.29 更新日:2025.08.29

【交通渋滞分析業務のご担当者様必見】

カープローブデータで渋滞分析をDX化!

当社が扱う交通ビッグデータの一つであるカープローブデータ「hondaフローティングカーデータ(※)(以下「プローブデータ」と言います。)」の渋滞分析への活用方法をご紹介いたします。

「渋滞対策」には、事前分析や対策後の効果検証など、交通量調査が非常に重要な役割を担っています。

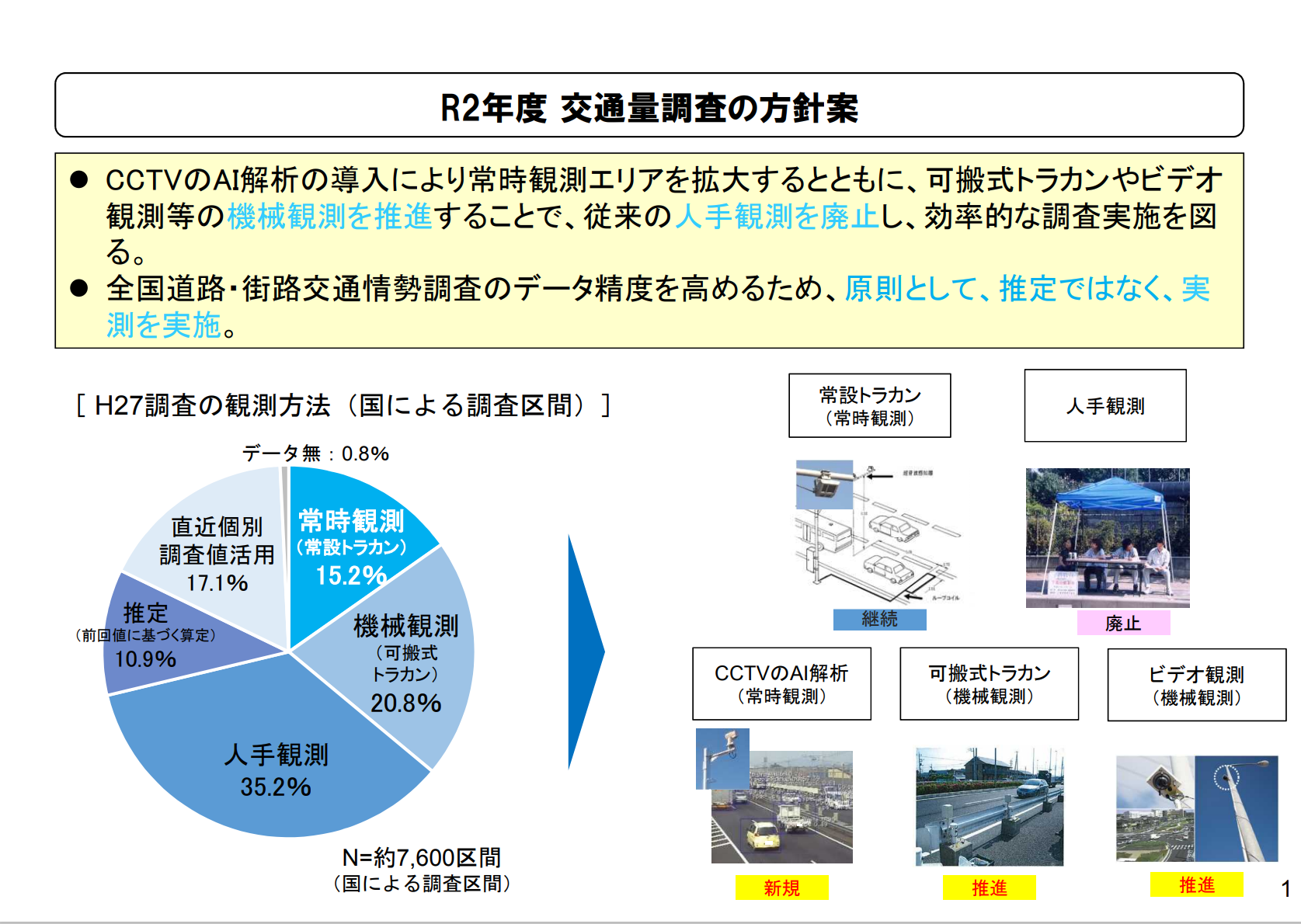

交通量調査は、国土交通省が人手による調査からカメラ映像やAIを活用した機械観測への移行を推進しているところですが、しっかりとした原因分析にはまだ人手による調査が行われています。

[出典] ICTを活用した交通量・旅行速度調査の方向性(令和元年8月9日_国土交通省「ICTを活用した新道路交通調査体系検討会」より)

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/ict/pdf03/02.pdf

昨今、交差点における「渋滞状況」を把握するため、ETC2.0のデータ活用など交通ビッグデータ活用や機械観測化が進んでいますが、ここでは「交通量調査」において、従来からの人手による調査を交通ビッグデータ(プローブデータ)で補完するデータ活用方法をご紹介します。

渋滞対策において、人手に頼る交通量調査が廃止される背景には、業務効率やコスト削減をはじめ次のような課題があると言われています。

【交通量調査における課題】

・交通量を調査する人手が集まらない

・調査が必要な交差点をカバーするだけの予算が無い

・長時間、長期間のデータが取れない

・調査時の安全対策が大変

・人手によるため疲労や個人差などで精度の揺らぎがある

交通ビッグデータで「渋滞状況」を把握するにはどのような分析が可能なのでしょうか。

今回は、一般道の信号交差点に焦点を当ててみます。

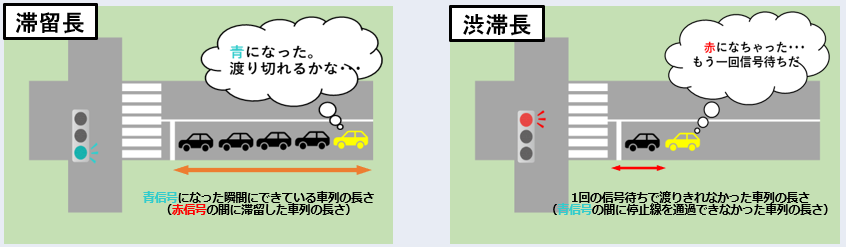

渋滞状況を把握する代表的な指標として「滞留長」と「渋滞長」があります。交差点におけるこれらの状況把握は非常に重要ですが、そもそもどのような状態を指すのでしょうか。

実は単純な車列の長さではありません。

滞留長とは、1回の赤信号で滞留する車列の長さ。

渋滞長とは、1回の信号待ちで通過できずに残ってしまった車列の長さ。

一般的にはこのような状態を指しています。

「滞留長」を調査しようとすると、どこまで車列が伸びているか把握する必要があります。「滞留長」は急に長くなることもありますので、車列の末尾まで見通しのきく場所の確保が必要です。

また、「渋滞長」は信号待ちをしている最後尾の車が、青信号の間に通過できずにどこで停止したかを把握しないとならず、調査員が車列の末尾を追いかけることも出てくるかも知れません。

先ほどの【交通量調査における課題】に記載した背景もあるため、このような調査を数多くの交差点で長時間実施するには限界があり、そこで交通ビッグデータ、特にカープローブと言われるデータが活用されています。

プローブは、医学用語としては「探り針」のことを指します(歯医者さんが調べる時にカリカリと探るアレです)。道路交通分野では車をそれに見立てて様々なセンサが装備された車をプローブカーと呼び、プローブカーから得られる様々なデータをプローブデータと呼んでいます。

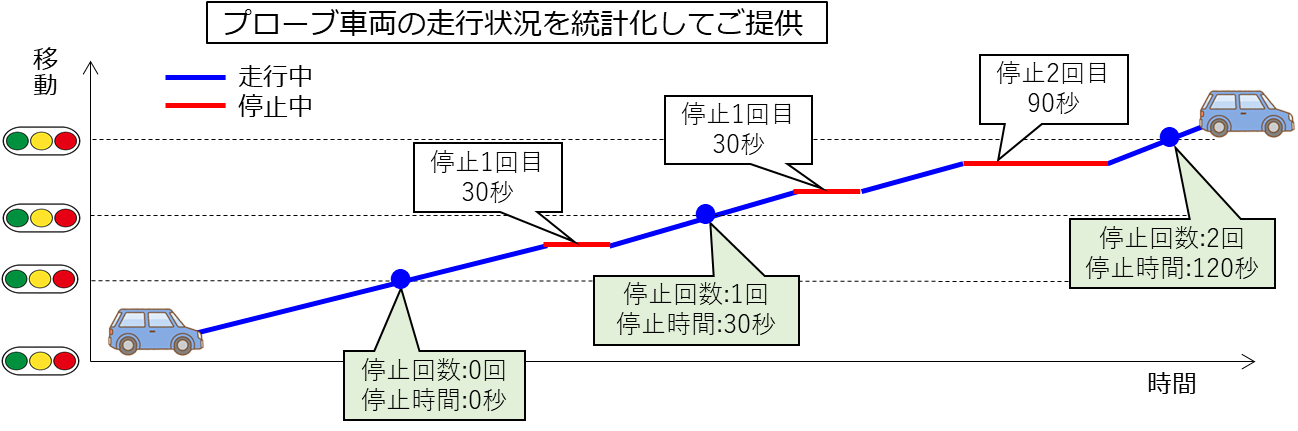

当社の扱うプローブデータは、数秒間隔で位置情報を取得していますので、交差点を通行する各車両(但し、データ収集可能な車両の範囲において)の停止位置、停止回数や停止時間のデータから渋滞状況を容易に把握することができます。

■プローブデータで渋滞状況を把握するイメージ

プローブデータは全ての車両から位置情報が取得される訳ではないため、一定の期間の平均値や最大値を採用することで、サンプリング数をカバーします。

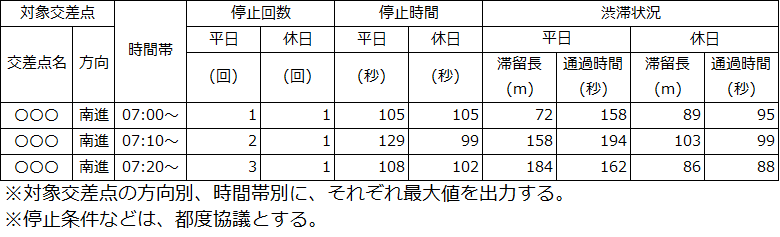

また、日程を決めて数日間で実施する人手による交通量調査と異なり、1か月間など一定の期間での平均を集計するため、1日だけの突発事象などに影響されにくい点や、平日・休日それぞれ(下記の例では10分単位)集計できると言ったメリットがあります。

■プローブデータで渋滞状況を集計するイメージ

また、どのくらいの車両が信号を何回待ったのか、曜日や時間帯別なども同時に把握できます。

更に、調査対象範囲を広げたい、過去にさかのぼって調べたいなどのニーズにもお応えできます。

便利なビッグデータですが、全てがデータで良い訳ではありません。プローブデータを収集可能な車両には制限もありますし、やはり最後は現地での確認が重要です。

重要な箇所を人が調べ、プローブデータで広範囲を補完することで、コスト減を図りながら効率化や精度向上が実現できます。

当社ではデータの提供だけでなく、「Traffic Vision Analyzer」と言う可視化ツール(webサービス)もご用意しています。

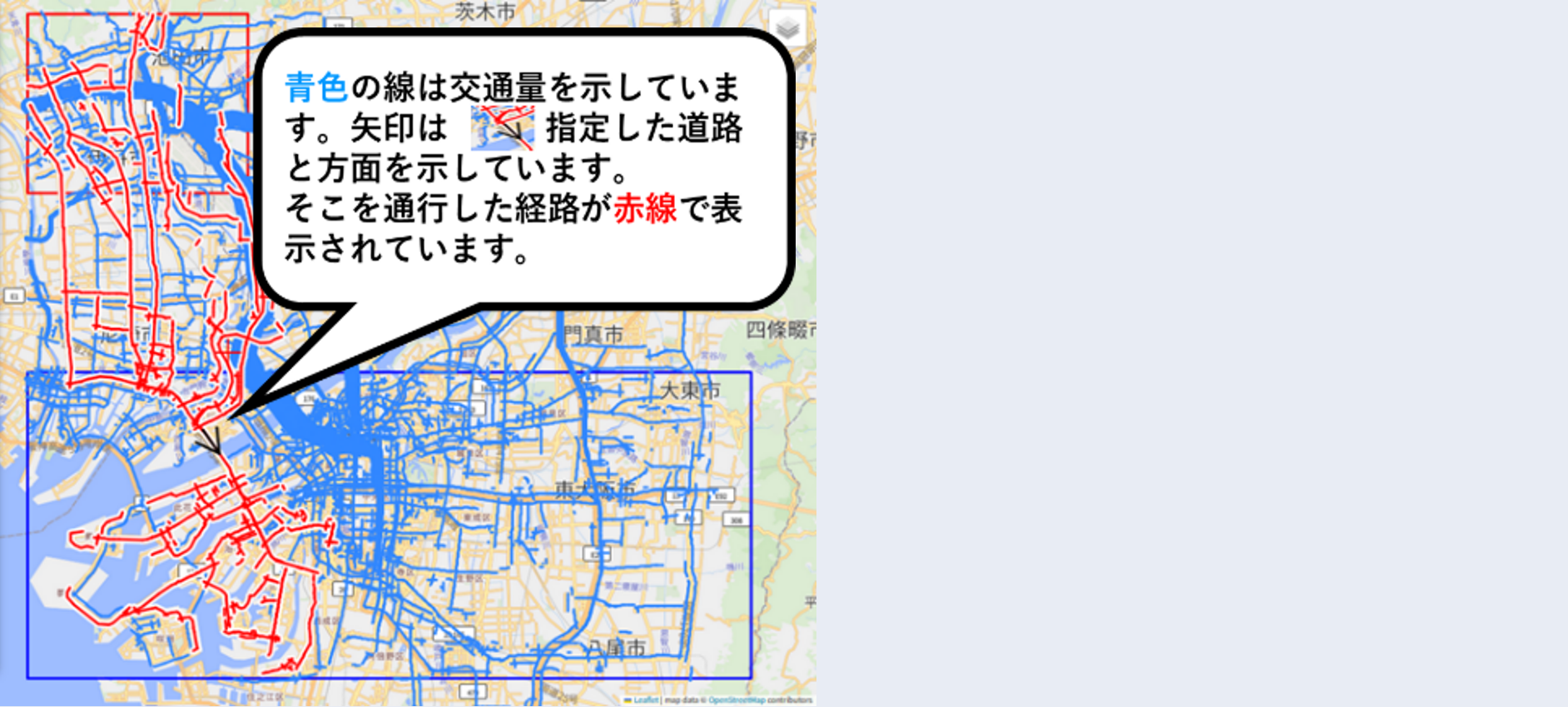

渋滞が発生している交差点を通過する車両について、交差点に進入してきた車両がどのくらいの数で、どのルートを走行してきたのか、その車両はどのエリアを出発し、どのエリアへ向かう車両が多いのかなど簡単に分析できます。

■走行経路表示の例(Traffic Vision® Analyzer)

資料ダウンロードページより、「交通量調査ソリューション」の詳細な資料ダウンロードいただけます。