製品・サービス

トピックス

公開日:2025.03.27 更新日:2025.03.27

【物流業界の経営者必読!】

原油価格高騰の現状と自社で検討できる取り組み策をご紹介

東京原油市場では原油価格がリーマンショック直前以来、13年8か月ぶりの高値となり事業者や消費者に大きな影響を及ぼしています。

ロシアのウクライナ侵攻を受けてEU(ヨーロッパ連合)がロシア産の原油の輸入禁止を具体的に検討していると伝わったことによるもので、予断を許さない状況が続いています。

物流業界では荷物の輸送に軽油などの燃料が欠かせないため、価格の動きに注目されている方は多いのではないでしょうか。

本記事では原油価格上昇時の政府の対応策と自社で取り組める対応策についてご紹介します。

2022年4月14日、ニューヨーク原油市場では国際的な原油価格の指標となるWTIの先物価格が一時、

1バレル=107ドル台まで上昇しました。

EUがウクライナに侵攻したロシアに対する追加制裁としてロシア産原油の輸入禁止を検討していることが

伝えらえたことにより原油の供給が滞る見方が強まったことで価格の高騰が起きたと言われています。

米国は3月8日にロシア産の原油や液化天然ガス(LNG)、石炭などの輸入を禁止する大統領令を発効しており

英国もこれに歩調を合わせ、ロシア産原油の輸入を年末までに段階的に禁止する計画を発表しています。

ロシア産原油輸出全体に占める割合が約5割である欧州はロシアへのエネルギー依存を減らす必要性があるとして

原油の輸入禁止の検討を行っています。

しかし、エネルギー依存度の比較的低い米国や英国と異なり、代わりとなるエネルギーや供給手段を確保することが

難しいとして議論に時間がかかっています。

こうしたエネルギー確保の不安定な状況により価格高騰の状態が続いています。

今後もウクライナ情勢と合わせて価格変動に目が離せない状況が続きそうです。

原油価格の高騰は、国内トラック事業者の経営を直撃しています。

全日本トラック協会によると、軽油価格が1円上がると物流業界全体への影響額は年間で約167億円負担増になるとのことです。

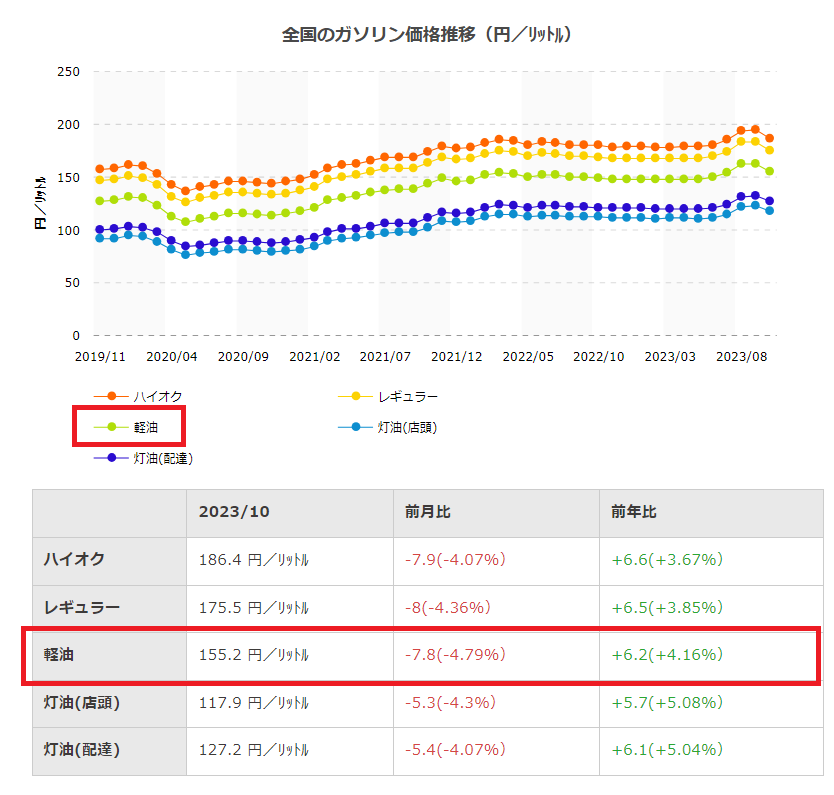

軽油の価格は2023年10月時点で昨年比+6.2円/リットル増加し155.2円となっています(下表赤枠)。

燃料価格は依然高騰しているのに対し、燃料価格上昇分を運賃へ転嫁することは一筋縄ではいかないようです。

帝国データバンクが2022年6月に行った※調査によると、運輸・倉庫業界では価格高騰を販売単価へ転嫁できた割合は19.9%であり、

価格改定が進んでいない現状が伺えます

※帝国データバンクの調査(https://www.tdb-di.com/special-planning-survey/op20220608.php)

現在の厳しい状況を乗り切るにはどのような対応が考えられるのでしょうか。

次の章では、政府の対応策と自社で取り組める対応策に分けてご紹介します。

出典:新電力ネット「ガソリン価格(給油所小売価格)の推移」

https://pps-net.org/oilstand

この章では原油価格上昇時の対応策をいくつかご紹介します。 国の政策だけでなく、自社ですぐに取り組める対応策もありますので是非ご検討ください。

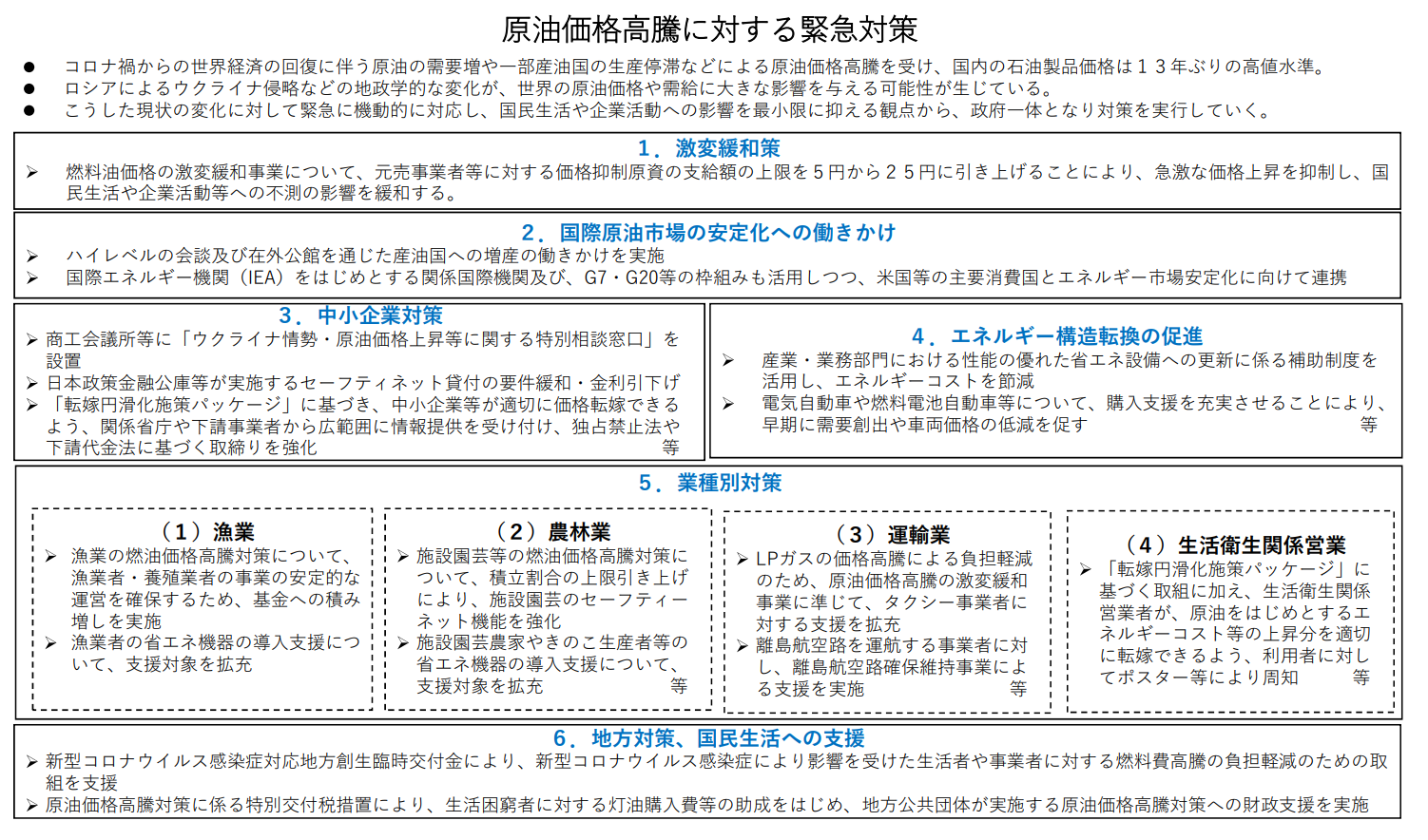

こうした物流事業者の厳しい経営状況やロシアのウクライナ侵攻による燃料価格の先行き不透明さを受け、 政府は「原油価格高騰に対する緊急対策」を取りまとめました。

出典:国土交通省 「原油価格高騰に対する緊急対策について」

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001466829.pdf

上記対策の中で、物流業界に関わるものを紹介します。

1)補助金による小売価格抑制

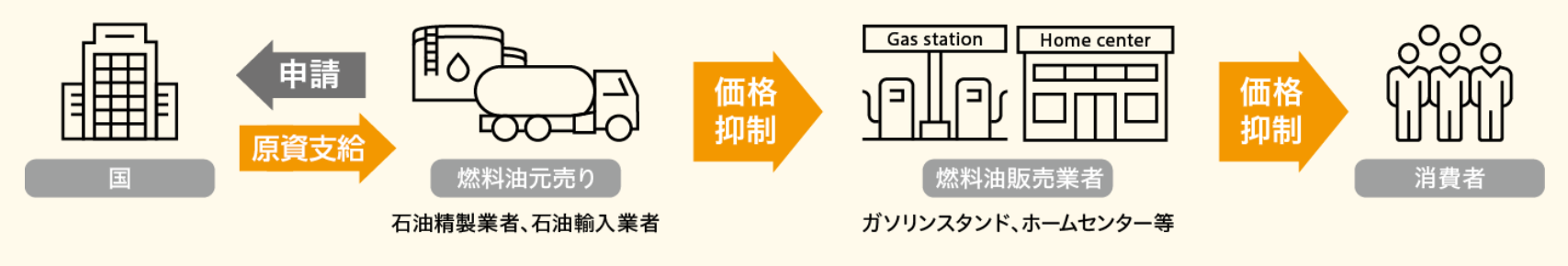

政府は石油元売り業者に補助金を出すことで小売価格の高騰を抑える施策を2021年12月から実施しています。

当初実施期限とされていた2022年3月末に延長が発表され、ガソリン価格が基準値の1リットル172円を超えた時点で、

石油元売り業者に1リットルあたり25円を上限として補助金を支給し小売価格の上昇を抑えてきました。

しかし依然として続く原油高・物価高の状況を受け2022年4月26日に決定した物価高対策では、基準額を1リットル168円に引き下げ

石油元売り業者への補助金を最大1リットルあたり35円に引き上げられることになりました。対象期間は2023年9月末迄(※1)でしたが

2023年9月7日から2024年4月30日まで新たな価格抑制策が発動されます。(※2)(※3)

この対応策を通じて、原油価格高騰が経済回復の妨げとならないことを目指します。

(※1)補助金の上限を35円に拡充し、さらなる超過分についても1/2を支援。但し上限は2023年1月からは33円、2月は31円、3月は29円、

4月は27円、5月は25円と減少されますが上限を超過した分への1/2支援は維持されます。

(※2)買い控えなど流通の混乱を避けるため段階的に価格を下げ、2023年10月中には全国平均価格「175円程度」の水準を目指す方針です。

2023年9月7日からは、168円から17円を超える分については全額支援され、17円以下の部分は10月4日までは30%、

10月5日から12月31日までは60%支援されます。

(※3)政府は「緊迫化する国際情勢及び原油価格の動向など経済やエネルギーをめぐる情勢等を見極め、柔軟かつ機動的に運用しつつ、

措置を2024年4月末まで講ずる」としています。

出典:資源エネルギー庁「燃料油価格激変緩和事業について」(2023/10/05から)

https://nenryo-gekihenkanwa.jp/pdf/outline6.pdf

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 「燃料油価格激変緩和補助金」

https://nenryo-gekihenkanwa.jp/

2)適正な運賃収受のための荷主等への周知及び是正措置の実施

燃料価格の上昇分を運賃へ反映するよう荷主企業へ協力要請を行う上で、

貨物自動車運送事業法に基づき、不当な運賃の据え置きに対する勧告や違反企業の公表などの

対応を強化する方針です。

実際に国土交通省が荷主へ直接働きかけを行う方針であることが報じられています※。

自動車局の貨物課が4月~5月にかけて長野県、茨城県の荷主を訪問して運賃見直しを求める方針であり、

今後も2県に留まらず機会を見て直接の協力要請を行っていくとのことです。

※カーゴニュース (http://cargo-news.co.jp/cargo-news-main/3569?msclkid=2e5b311ec04011ecb576e1a93947629a)

国でも様々な対応策を検討していますが、自社で取り組めることはあるのでしょうか。

ここでは自社で取り組める対応策を紹介します。

1)燃料サーチャージ制の導入

燃料サーチャージ制とは、燃料価格の上昇・下落によるコストの増減分を別建ての運賃として設定する制度のことです。

国土交通省はトラック事業者を保護するため2008年に「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」を制定して

荷主や元請との交渉を呼びかけています。

また2-1. 政府の対応策でご紹介したように、昨今の厳しい状況を受けて国が荷主企業へ直接燃料価格の上昇を運賃に反映するよう

協力を要請する動きもあり、物流事業者が荷主企業へ交渉することを後押しする状況がつくられはじめています。

交渉にあたっては、省燃費活動を行って燃料コスト削減に努めていることを日ごろから荷主企業へアピールしたり、

コミュニケーションを頻繁にとることで信頼関係を構築しておくことが交渉成功のカギになりそうです。

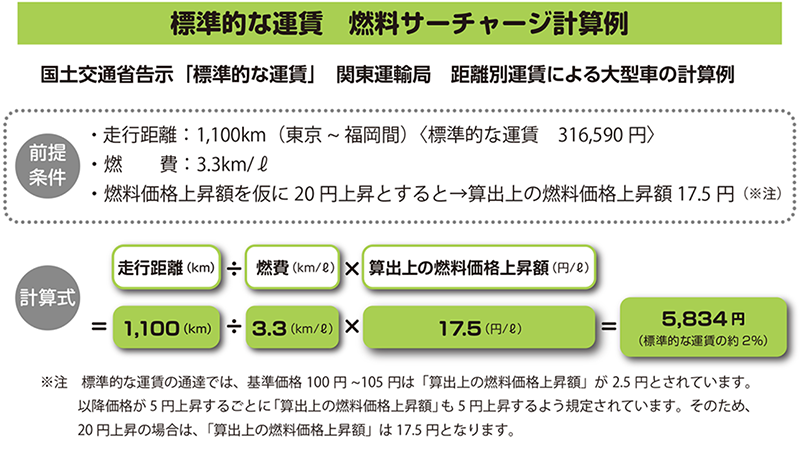

また、車両の走行距離と燃料消費、軽油単価の値上がり額から燃料コストを計算し、

燃料サーチャージの運賃額の根拠を数字でしっかり示せるようにしておくと荷主企業から納得を得られやすいです。

2)標準的な運賃の活用

燃料サーチャージと合わせて標準的な運賃の活用も推奨されています。

物流事業者から荷主への直接の価格交渉が難しい現状を背景に適正な運賃が収受できるよう、

国は2020年度に2024年度末までの時限措置として「標準的な運賃の告示制度」を導入しました。

標準的な運賃は、適正な原価(変動費・固定費)に適正な利潤を加えることにより算出し、

待機時間料や高速道路料金等の料金・実費は、運賃とは別に収受することを設定します。

全日本トラック協会は、軽油の基準価格である100円/ℓを超えた場合に燃料サーチャージを適用した標準的な運賃を設定することを推奨しており

計算例も公表しています(下図)。

出典:全日本トラック協会 「 適正な運賃・料金の収受、燃料サーチャージへのご理解をお願いいたします」

https://jta.or.jp/lp/surcharge2022/

物流事業者は「運賃料金変更届出書」と「運賃料金適用方」の2つ書類を地方運輸局長宛てに提出することによって

取引先に対して申入れ・交渉を行うことが可能です。

この制度を活用することによって、これまで交渉が難しいとされていた運賃の値上げの実現が容易になり

物流事業者が事業継続に必要なコストに見合った対価を収受できることが期待できます。

3)燃料消費量を抑える活動

燃料サーチャージ制の導入は荷主企業から協力を得る必要があるため

ハードルが高く感じられる読者の方がいらっしゃるかもしれません。

そこで自社で検討できる取り組みについても見てみましょう。

①燃費性能に優れた車両の導入

低燃費な車両を導入することで燃料コストを削減する方法が考えられます。

地域配送ならリヤカーを使用することで燃料コストを発生させないことも可能です。

②車両台数の適正化

皆さんの会社では、配送に必要な車両の適切な台数はご存知でしょうか。

配送ルートを見直すことで現在よりも少ない車両数で運行できる可能性があります。

配送計画システムは、適切な配送ルートと車両数を自動で計算することで配車担当者をサポートします。

無駄な運行を極限まで減らすことができるので燃料コスト削減の実現が可能です。

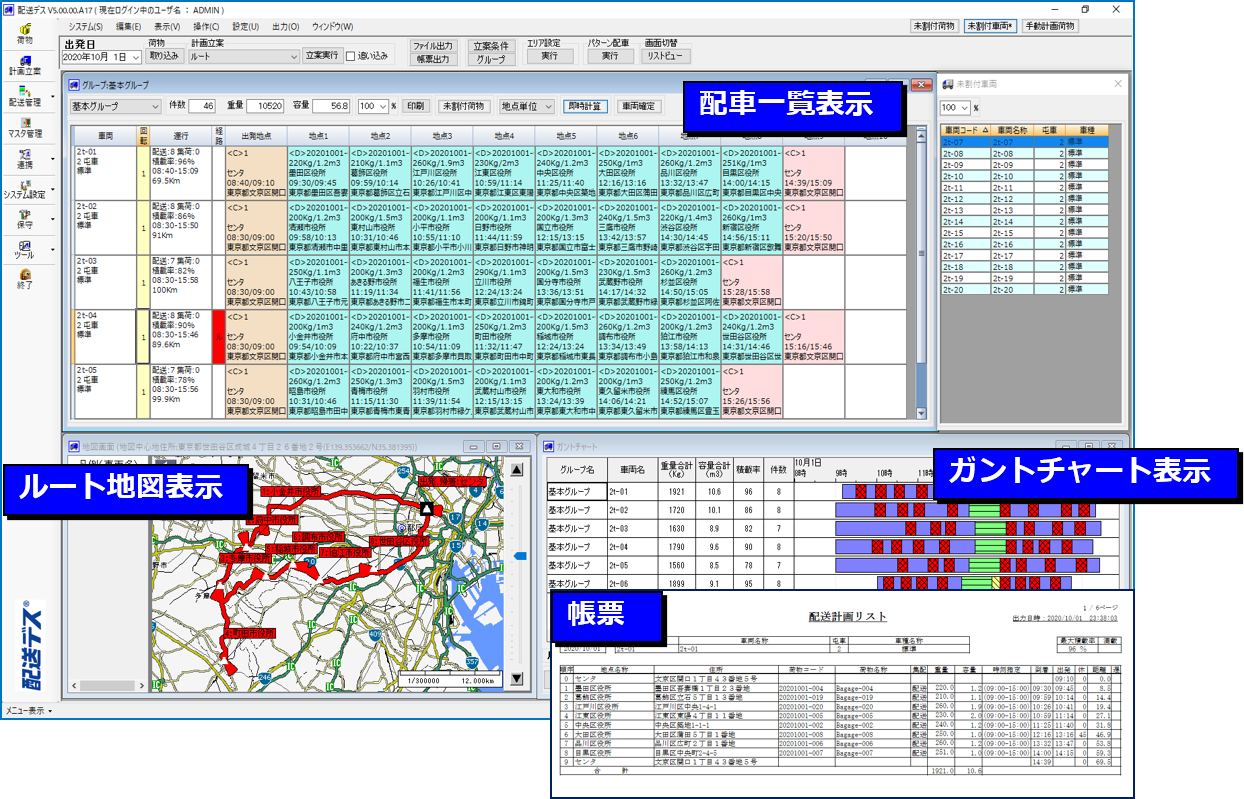

配送デスを利用した配車イメージ

住友電工システムソリューションの配送計画システム(配送デス※)は、

某メーカー系物流企業の事業所の車両台数を59台から52台へと削減し台数削減効果マイナス12%を実現した例があります。

適切な車両台数での運行を実現したい事業者様は是非下記ボタンから詳細資料をご確認ください。

※「配送デス」は住友電気工業株式会社の登録商標です。

③ドライバーのエコドライブ意識向上への取り組み

燃料消費量削減には、配送業務を行っているドライバーの協力も欠かせません。

日ごろから低燃費な運転を意識してもらうにはどうすればよいのでしょうか。

ドライブレコーダー等の運行管理システムを導入することで、

走行距離や速度の履歴情報からクルマの使い方を客観的に把握することが可能です。

このシステムを用いて低燃費な運転を行っているドライバーを適切に評価することで、

ドライバーの業務へのモチベーション維持とエコドライブへの意識向上が図れます。

弊社では、「Eagle Sight※」という車両運行管理システムをご提供しています。

低燃費な運転を実現するため、興味のある方はお気軽にご相談ください。

※「Eagle Sight」は住友電気工業株式会社の登録商標です。

原油価格高騰の現状から物流業界への影響、対応策についてご紹介しました。

政府の対応策に期待するだけでなく、自社で取り組める活動もあったかと思います。

特に燃料消費量の削減取り組みは、自社ですぐにでも検討を始められます。

住友電工システムソリューションでは技術者がしっかりとサポートを行いながらシステムの導入を行います。

燃料コスト削減に取り組もうと考えられている方は、お気軽にお問い合わせください。